FF-1 :茨城U様

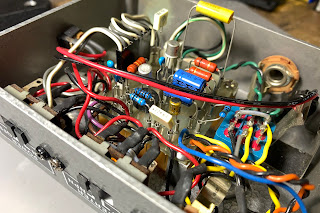

Fuzzy Faithのご注文をいただきましたので、入魂いたします。 まずはパーツ厳選&調整ですね。 トランジスターのhfe値、抵抗の抵抗値、キャパシターの容量値を測定して、ある程度は狙った音色が出るようにパーツを組み合わせて選んでいきますが、最終的にはこのFF Simulatorにて回路を仮組してヒアリングチェックをして、更に微調整していきます。 特にトランジスターの個体差による音質の違いはもっとも大きく現れます。(6/2) FF Simulatorの中身はこんな感じです。 パーツを刺すだけでFuzzy Faithの回路を仮組みできます。 現在、調整作業中です。(6/2) 少し時間がかかりましたが、回路仮組みのサウンドチェック良好にてパーツ厳選調整作業完了です。 かなりシビアな作業ですので、これが終わると一度ホッとします。 FF Simulatorより外したパーツを基板に取り付けていきます。(6/4) 基板へのパーツ取り付けの儀、完了の図。 こちらは電池交換の時にも見えない表側の面ですね。(6/4) 配線作業の儀、完了の図。 ケーシングする前に一応、動作確認し、良好です。(6/5) ケースの加工完了です。 ラベリング&ケーシングで製作完了ですが、今日はもう集中力が切れたので続きは明日。(6/5) ラベリング&ケーシング完了で完成の図。 表面の完成画像を撮るのを忘れてしまいました。 すでに発送しましたので、到着時のお楽しみにしていただければと思います(6/6)。